久万高原町大川八柱神社境内にある堂山鎮守社の石碑。

この石碑文には、410年前の徳川と豊臣の最後の決戦で豊臣家を滅ぼした「大坂夏の陣」に大川の若者が村人の平穏な暮らしを願って出陣したことと、久万山支配者の交代を求めた「佃十成の排斥運動」の記録が、伝説化された文章の形で刻まれています。

本記事では、石碑の原文、現代語訳、石碑文が刻まれた当時の時代背景、そして解説という、4つの視点から読み解きます。

特に、時代背景を知らなければ理解できない石碑文です。

🔎【目次】

1.石碑の原文・八柱神社境内の堂山権現伝聞記

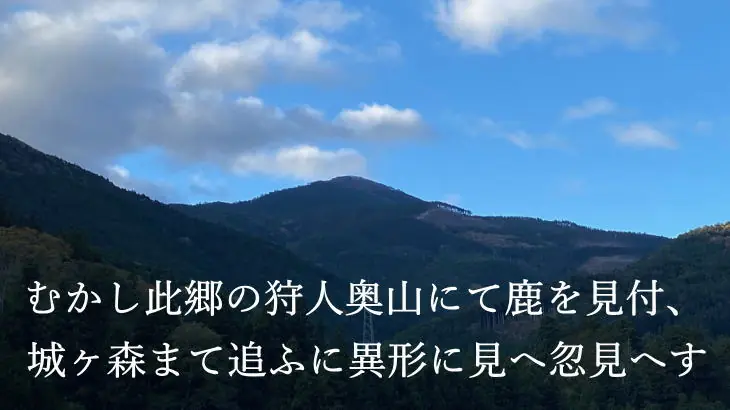

むかし此郷の狩人奥山にて鹿を見付、城ヶ森まて追ふに異形に見へ忽見へす、

夫より雨乞か森に烏騒けるを不審におもひ彼山に登れは岩石の前に水溜り有、

立寄て見れは珠のことくなる石に風調雨順民康の六字を現んす、

時昔宮人の入玉ふ御山と聞、其故やらんと思ひ軒口やすみねむりけるに夫婦の老翁来て告云く、

我は此山の主し也、必心穢の輩入事なけれ、我を信するものはなかく堂の森に来たりて石上の六字を祈らは無実の難を救ひ幸を得さしめんと云、

畢りて岩石へ登ると見れは夢覚たり、是こそ神託なりと思ひ伏しをがみ歓喜して此郷に帰、彼森にほこらを建、奉称堂山大権現と、日ゝに参籠して国家の幸を祈る、

此子孫石見と云ふ、神子かろうと口に住みて、毎月一七日之参籠して祈念し不思議たりしとなり

此神子慶長の比卒す、

戊辰両歳七月七日廟所かろうと口にて、村中寄集して供養有る、

又宗泉寺の表に弁天と称し惣川内の神主祭之、

然るに寛永三寅春群中至て及困窮に、此社に祈誓して人民松府に出て愁訴を成す、

直に戴君恩郡中潤色にうつり、

依之此郷の氏神惣川内の社内に御神殿を移し、惣祈願所とさだめ、其後益諸の願をかけ其しるしあらすとゆふ事なし、

此餘は神慮を恐れ秘する物也、必うたかふ事なかれ

2.石碑文の現代語訳

城ヶ森(狼ヶ城)

むかし、この郷の狩人が奥山で鹿を見つけ、城ヶ森(狼ヶ城・ろうがじょう)まで追いかけていると、その鹿は突然姿を変えて、消えてしまいました。

その後、雨乞か森(美川峰)でカラスが騒いでいるのを不思議に思い森に登ると、岩の前に水たまりがありました。

雨乞か森(美川峰)

立ち寄ってみると、水の中の丸い石に、「風調雨順民康」という六文字が現れました。

狩人は「昔、高貴な修行者の方が入られた山だと聞いている、それゆえ不思議なことが起こったのだ」と思いました。

堂山権現聖地の岩窟

疲れ果てた狩人が、岩陰(岩窟)で休んでいると夢の中に老夫婦が現れ「我らはこの山の主である。穢れた心の輩(けがれた心のやから)は、この山に入ってはならぬ。我らを信じるものは、堂の森に来て『風調雨順民康』と祈れば、 身に覚えのない苦難に遭っている人々に、幸せがもたらされるであろう。 」と告げました。

老夫婦の話が終わると、狩人は岩に登って、景色を見渡したところ、まるで目が覚めたかのように、現実に戻ったことに気づきました。

狩人は、これを神のお告げと信じ、深く頭を下げて拝み、喜んで村に帰りました。

その後、この森に祠を建て、堂山大権現として祀り、国の安泰を祈りました。

狩人の子孫は石見と呼ばれ神子として「かろうと口」に住み、毎月17日に堂にこもって祈りを捧げ続けたところ霊験あらたかでした。

神子は慶長年間に亡くなりました。

村中の人たちは、戊辰両歳(ぼしんりょうさい)七月七日、「かろうと口」に集まり、神子を供養しました。

また、宗泉寺の前には「弁天」と称する仮の名の祠が設けられ、惣川内神社の神主がその祭祀を行いました。

それなのに、寛永三年の春(1626年2月)村は深刻な困窮状態に陥りました。

そこで、美川峰の岩窟にある堂山大権現に祈りを捧げ、誓いを立てた上で松山に赴き殿様に訴えを申し立てました。

その結果、殿様の恩恵により村中の暮らしが潤い、皆が安泰に暮らせるようになりました。

この出来事を受けて、堂山権現は惣川内神社に移され総祈願所として祀られることになりました。

その後、多くの願いをかけ、そのすべてに効果が現れたと言われています。

このことは神のご意思を恐れて秘めていたもので、決して疑ってはなりません。

3.石碑文が刻まれた当時の時代背景

江戸時代の初め、松山と名付けて城を築き、町並みを整備し、石手川の氾濫対策工事を行ったのが、伊予松山藩初代藩主の殿様・加藤嘉明(かとう よしあき)です。

その殿様の家来の一人であり、かつては戦国武将として名を馳せた佃十成(つくだ かずなり)という人物が、特別に久万山領主(地方知行制・じがたちぎょう)としての役目を与えられました。

しかし、佃の統治は非常に厳しく、重い年貢に加え、大川・西明神・菅生・畑野川の村々には佃自らの耕作地を設け、百姓を責め立てて過酷な労働に従事させ、自らの私財を蓄えていました。

さらに、久万山の領民は毎日、松山の佃の屋敷まで呼び出され、過酷な労役に従事させられていました。

このような状況が続いたため、久万山は深刻な困窮状態に陥っていたのです。

贅の限りを尽くした佃屋敷のイメージ画像

そこで、大川村の庄屋・土居三郎右衛門(当時29歳)と日野浦村の船草次郎右衛門の二人が、寛永三年(1626年)、村人たちとともに立ち上がり、領主である佃十成の交代を求める行動を起こしました。

それは、殿様自らが任命した領主・佃十成に異を唱える行為であり、殿様の人事に口を出すことは、殿様に逆らう無礼として重罪に問われかねない危険があったのです。

この出来事は、後に**「佃十成の排斥運動」**と呼ばれます。

さらに、この運動の背景には、佃とともに土居・船草が従軍した大坂夏の陣(1615年)で交わした誓いが守られなかったこと(裏切り)が影響していました。

大坂夏の陣(1615年)では、将軍徳川秀忠に従う伊予松山藩軍が動員されました。藩主・加藤嘉明の指揮のもと、佃が部隊長を務め、久万山から動員された兵を含め、総勢2,000人以上で編成されていたと考えられます。

その戦の最中、佃は川に落ちて命の危険にさらされました。

その時、土居と船草は決死の覚悟で鉄砲や槍を使って追手を退け、舟で沈んだ佃を救い、さらに退却する味方の最後尾を守る“しんがり”も務め、数々の武功をあげました。

この出来事に、佃は深く感激し、二人に「帰国したら必ずこの恩に報いる」と約束しました。

当時の武士社会では、戦での忠義や武功に対しては、しかるべき恩賞や地位で報いることが当然とされていました。

しかし、帰陣後は何の報いもなく、二人は不満を抱いたままでした。

こうした経緯もあり、久万山の村人たちの排斥運動はさらに強まります。

殿様からの返事は、佃の息子を久万山の後継領主とする案が示されましたが、二人はこれを拒否しました。

その後、仲介に入った殿様の家来から、**「今後、このようなひどい統治は絶対にさせない」**という証文を受け取り、事態は収まりました。

翌年、殿様・加藤嘉明は松山城の完成を見届けることなく、**会津藩(現在の福島県会津地方)**へ国替えとなりました。佃もこれに従い、久万山を離れることになりました。

こうして、佃十成による久万山支配は寛永4年(1627年)に終わりを迎えました。

その後の殿様は、久万山に地方知行制を採用せず、従来の過酷な支配は行われませんでした。

4.石碑文の解説

城ヶ森は、大川から見上げると堂々とそびえ、まるで城郭のようにも見え、「大坂夏の陣」の大坂城になぞらえて名付けられたと考えられます。

物語に登場する鹿は、神や精霊が姿を変えて伝説の始まりとして語られているように見えますが、実はこの鹿は佃十成を象徴した存在です。

ここで描かれる「鹿」は、佃の兜を指す象徴表現と見ることができます。

戦国武将が身につけた武威を示す兜の姿と、佃の戦場での姿とが重ねられたのでしょう。

また、狩人は佃の指揮下で命を預けて戦った、土居・船草を代表とする久万山軍勢を置き換えたものです。

「城ヶ森まで追う」は、敵陣や大坂城への攻め込みを表しています。

「異形に見へ忽(たちまち)見へす」は、戦況の急変によって佃が川に沈み、姿を消す場面を示していると考えられます。

カラスの鳴き騒ぎは、川に沈んだ佃に気づいた兵士たちの動揺やざわめきを暗示しています。

その騒ぎに導かれるように土居と船草が舟を操って近づき、やがて沈んでいた佃を救い出す場面へとつながっていくのです。

そして、その直後に描かれる『水溜り有』の場面――これは川の水面の描写を指していると考えられます。

そこで現れた『風調雨順民康』という六字は、佃が恩義を誓った温情とも重なり合い、「天下泰平、戦の果てに訪れる安泰の世、民の安らぎ」を願う言葉として受け止められます。

村人たちにとっては、「支配の改善」や「困窮からの救済」への期待と深く結びついていたのでしょう。

物語は佃の暴政の時代へと移ります。

疲れ果てた狩人が岩陰で休んでいると、夢の中に年老いた夫婦が現れ、自らを「この山の主だ」と告げました。

年老いた夫婦とは、仲睦まじく、長く穏やかに生きてきた人生の象徴であり、“平和で正しいもの”を体現する存在と見ることができます。

その老夫婦は「心穢れた輩は堂の森に立ち入ってはならぬ」と、厳しい言葉を残しました。

この一言には、ただならぬ怒りと深い悲しみが込められており、恩義を踏みにじり、信仰心もなく、利己的にふるまう者や、人の尊厳をも顧みないような振る舞いへの痛烈な非難と受け取ることができます。

その「心穢れた輩」とは、村人の平穏を乱した佃十成とその配下の者たちではなかったのでしょうか。

実際、村人の苦しみを顧みず、自らの利権を優先した佃のふるまいは「心が穢れた輩」という言葉と重なります。

ここで語られる“穢れ”は、宗教的な穢れではなく「人としての清廉さ」や「道義の欠如」を意味しているように見えます。

山の主の老夫婦は「堂の森までも、佃の支配は許さない」と声を上げたように感じられます。

また、「我を信ずる者は、幸を得さしめん」という言葉は、村人たちが願う「風調雨順民康、つまり(平穏な暮らし)」の回復を象徴しているようです。

それは、佃一派の横暴によって失われた日常への切実な願いだったのでしょう。

さらに、碑文には、石見と言う人物が堂山権現の祭祀を担い、「慶長の比卒す(慶長のころ亡くなった)」と記されています。

この「慶長の比」という表現は、慶長20年(1615年)に起きた大坂夏の陣と重なります。

久万山から参戦した軍勢で記録に名を残しているのは、代表格の土居と船草の二名ですが、実際には彼らと行動を共にした従者や同郷の兵を含め、百人規模の小さな一団が従軍していたと考えられます。この一団は小規模ながらも軍事訓練を積んだ実戦的な一団が従軍していたとみるのが自然です。

碑文に登場する石見も、その一団に加わり、出陣していた可能性があります。

彼は従軍中、あるいは佃の救助にあたる過程で命を落としたと考えられます。

この出来事が「慶長の比卒す」と記されたのではないかと推測されます。

その後、岩見の供養や神主祭之も効果なく、村は困窮状態に陥りました。

こうした状況を受けて、村人たちは松山の殿様に訴え出ることになりました。

訴えに先立ち、土居と船草を代表とする村人たちは奥山の堂山権現(奥之院)へ向かい、平穏な暮らしの回復を祈願しました。

そして、その願いが正しきものとして殿様のご裁可を得、成就するよう誓いを立てたうえで、行動に移したものと思われます。

寛永三年(1626年)、久万山の全百姓が署名した**「寛永三年ニ久万山惣百姓中、目安ヲ以訴」**という目録をもとに、殿様に訴えを提出し、願いが成就しました。

愁訴の成功は単なる殿様の慈悲によるものではなく、久万山の人々の必死の行動と、時代の変化が重なり合って実現した大きな転機であったのです。

“心穢れた輩”という一語に込められた当時の村人たちの苦悩と静かな抗議の声――。

それこそが、「石碑に刻まれた伝聞記」の核心なのかもしれません。

伝聞記は、写しをとるために他の村の庄屋に貸し出された記録も残されています。

そしてこの伝聞記は、当時の悪政を後世に伝える、きわめて貴重な証言資料でもあると考えられます。

2025年に改修された堂山鎮守社

大川奥組にある堂山権現中宮社(中之院)

堂山権現奥の院(奥御殿)

なぜ久万山だけが特別に厳しい体制を敷かれたのか、さらに「佃十成の排斥運動」の詳細や「大坂夏の陣」における伊予松山藩軍勢の戦況、そして石碑文に登場する謎の「宗泉寺の弁天」、またなぜ堂山権現なのかといった深読み解説については、下記のブログで詳しく紹介しています。

-

久万高原町大川の歴史秘話|大坂夏の陣、若武者の武功報われず

大川にそびえ立つ山『狼ヶ城』 🔎【目次】 👉 1.大坂夏の陣に村の命運を懸けた若武者たち――堂山鎮守社に眠る秘話 👉 2.寛永三年、大川で重なった伝説・史実・石碑の物語 👉 3.村人が声を上げた「佃十 ...

続きを見る

美川村二十年誌にも掲載された排斥運動と同じ寛永三年を舞台にした、事実とは大きく異なる「堂山大権現伝説」は、下記のブログで紹介しています。

-

久万高原町大川に伝わる伝説【堂山大権現伝説】

中央奥は狼ヶ城山 久万高原町大川に伝わる伝説【堂山大権現伝説】 ※美川村二十年誌から引用 【堂山大権現伝説】 狼ヶ城(ろうがじょう)の麓に「堂山さん」と呼ばれている権現さんがあります。 別の名を御山大 ...

続きを見る

久万高原町大川の山中に残る戦国時代の悲劇 ― 捕虜斬首の地(ほうじが峠の伝承)

-

久万高原町大川の山中に残る戦国の悲劇 ― 捕虜斬首の地

久万高原町大川ほうじが峠の山中に残る戦国の悲劇 ― 捕虜斬首の地 450年前から残る石塚 久万高原町大川の山中に今も残る戦国の悲劇――それが「ほうじが峠」の伝承です。 北緯33°35′53″ 東経13 ...

続きを見る