久万高原町大川ほうじが峠の山中に残る戦国の悲劇 ― 捕虜斬首の地

450年前から残る石塚

久万高原町大川の山中に今も残る戦国の悲劇――それが「ほうじが峠」の伝承です。

北緯33°35′53″ 東経132°54′45″

大川地区簡易水道施設から尾根筋の山道を登り詰めた場所にあります。

なお、ここは公の地図に示されている、内子町との境にある「ほうじが峠」の位置ではありません。

「ほうじが峠の石塚」にまつわる伝承

大川では、前年のお盆から今年のお盆までに亡くなった人がある家では、その後三年間盆月の間、故人を偲ぶために白い木綿の旗をお寺に持参し、供養の文字を書いてもらうのが習わしでした。

その旗は、庭先に立てた青竹さお(先端部を切って枝葉をさお先に少し残した生の竹)に結びつけ、流れ旗のように立てられ、日没からは提灯(ちょうちん)を灯して供養しました。

かつての土居家では、新仏がいない年であっても、玄関脇の灯を絶やすことはありませんでした。

その理由は、先祖が戦に敗れ、あの山の向こうからこの地に逃れて住み着いたという由来によるものです。

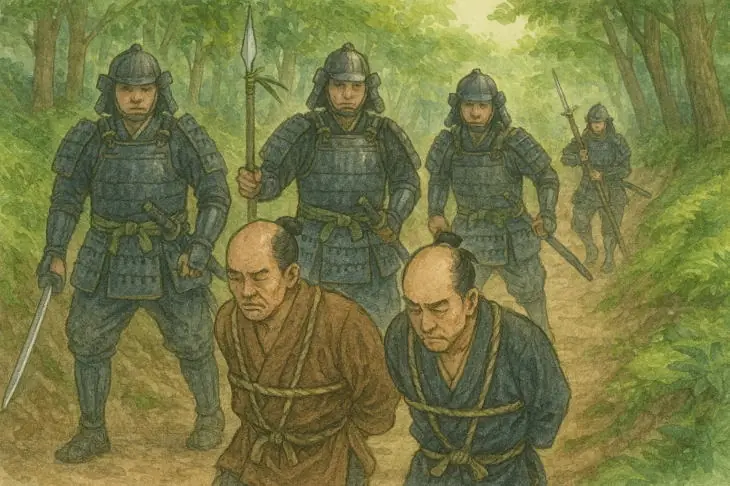

敗走の際、信頼する配下二人が土佐軍勢に捕らわれ、打ち首になる運命となりました。

二人は「せめて主人の居所の見える地で討ってほしい」と願い、ほうじが峠まで連れて行かれ、その地で斬られたと伝えられています。

今もその場所には石を積んだ墓が残り、かつての土居家では、お盆になると生竹の花立や供物を「おいこ(背負子)」に背負い、墓参りをしていました。

山中のため、雑草や蔓(つる)が絡みついた墓石周りを鎌で刈り払い、きれいに掃除して供え物をして供養していたと伝えられています。

しかし現在では、この風習も途絶え、山中にある墓(石塚)の場所さえ知る人はいなくなりました。

今も石塚が残る峠道

戦国時代、伊予の国を治めていたのは河野氏でした。

土佐の長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)が伊予に侵攻してきた際、久万山方面の防衛は河野氏の家臣である大野直昌(おおの なおしげ)が担当していました。

大野直昌の家臣であり、小田・本川城の城主でもあった土居方玄(どい まさつね)らが参戦した笹ヶ峠の戦い(大野ヶ原の戦い)で、大野軍は敗れ、土居方玄は討死しました。

戦では、土佐方の戦死者は80名余りに上り、大野方では兵士数百名と、大野四十八家の城主たち(大野直昌の支城を拠点とした家臣の主力)の過半数が討死しました。

土居一族はこの戦で敗れ、山中の戦略上の潜伏拠点である大川に逃れ、やがてここに定住しました。

本拠地は隣村の小田の本川城ですが、戦闘時には山中のこの地が中継拠点や待機場所としての役割を果たしていたと考えられます。

敵の動きを監視したり、補給や逃走ルートとして利用することで、各城と戦場を結ぶ重要な位置にあったのでしょう。

しかし、逃げ遅れた配下二人は、後を追った土佐方に捕らえられ、斬首される運命となりました。

そして、戦国時代の一般的な慣習から、討ち取られた首は戦功の証として持ち去られたと考えられます。

当時、捕虜の処刑は通常、安全な場所で行われていました。

そのため、土佐方が危険を冒してまで捕虜の願いを聞き入れ、敵地陣営の近くまで連行することは考えにくいといえます。

捕虜が峠まで連れて行かれた理由としては、土佐方が土居一族や大野直昌軍勢の隠れアジトや行動を確認する意図があった可能性が考えられます。

あるいは、逃走の際に二人がこの地に残り、追っ手の阻止や監視(しんがり役)をしていたため犠牲となったのではないかとも推測されます。

現在、石塚のある場所は木々に囲まれていますが、当時のように視界を遮るものがなければ大川の景色を一望でき、峠道の中でもこの場所のみが平坦であったため、見張りや中間基地に適した地理的な位置であったと考えられます。

また、この峠道から大川集落につながる複数の山道の入り口には、現在も大野四十八家に由来する姓がいくつか残っています。

さらに、村の入り口近くの見晴らしの良い高台には、小さな陣営基地のような社跡が点在しており、かつては大川の入口の防衛を担っていたのではないかと考えられます。

五衛門と嘉衛門の墓(平成21年に建立された名前入りの石塔)

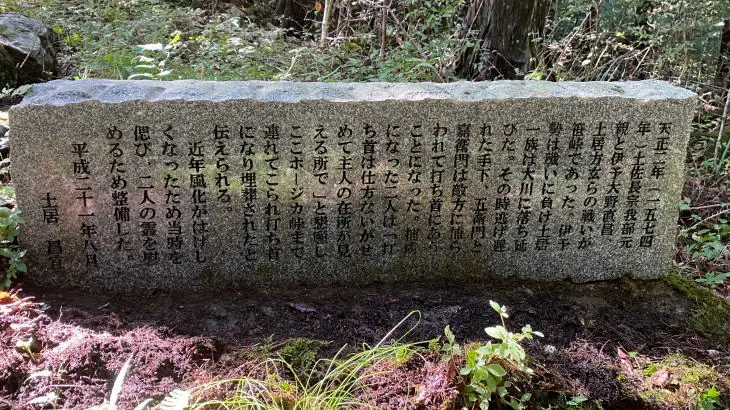

斬首された土居氏の配下、五衛門と嘉衛門の歴史的経緯や伝承を簡潔に伝えるため、平成21年に建立された石碑。

碑文天正11年(1574年)土佐長宗我部元親と伊予大野直昌、土居方玄らの戦いが笹峠であった。

伊予勢は戦いに負け土居一族は大川に落ち延びた。

その時逃げ遅れた手下、五右衛門と嘉衛門は敵方に捕らわれ打ち首にあうことになった。

捕虜になった二人は「打ち首は仕方ないがせめて主人の所在が見える所で」と懇願しここホージカ峠まで連れてこられ打ち首になり埋葬されたと伝えられる。

近年風化がはげしくなったため当時を偲び、二人の霊を慰めるため整備した。

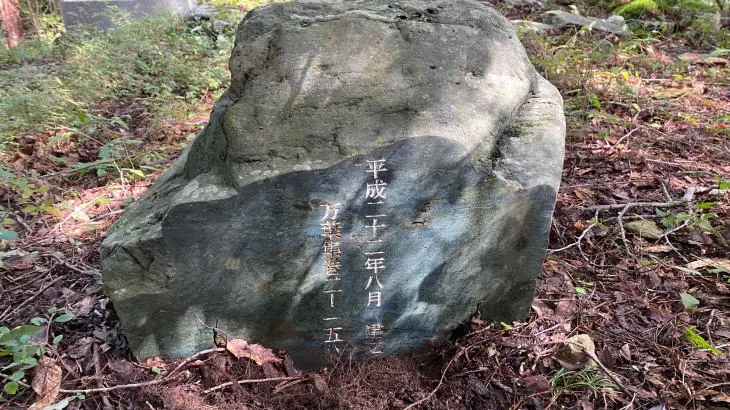

万葉集の碑

山振之 立儀足 山清水 酌尓雖行 道之白鳴

やまぶきの たちよそひたる やましみづ くみにゆかめど みちのしらなく

山吹の花に彩られた清水に水くみに行きたいが道が分からない

平成二十二年八月 建立 万葉集巻二の一五八

土居方玄討死後の子孫たち土居方玄(まさつね) → 土居方貞(まささだ) → 土居方徳(まさのり) → 土居方純(まさずみ) ……

本川城城主・土居方玄の討死後、子の方貞(当時11歳)は叔父である大野直昌のもとに身を寄せ、長宗我部元親の軍と戦いました。

しかし、河野氏が滅亡した後は、引退して大川に定住しました。

方貞の子である方徳は、伊予松山藩初代藩主・加藤嘉明(よしあき)に見込まれ、大川・有枝・日野浦の庄屋職および下坂十三ヶ村の責任者となりました。

方徳の子である方純は、徳川と豊臣の最終決戦である大阪夏の陣(1615年)に18歳で参戦しました。

徳川二代将軍・秀忠の側面に布陣した伊予松山藩軍指揮官・藩主加藤嘉明の下で戦闘中、敵に追われて川に沈んだ部隊長で久万山領主の佃十成(つくだかずなり)の命を救うなど、多くの忠義と武功を上げました。

さらに、寛永三年(1626年)、方純は、大坂夏の陣で命を助けた久万山領主・佃十成の私利私欲による悪政によって困窮していた久万山の村人を救うことを決意しました。

悪政とは、重い年貢や大川などの佃所有耕作地での、佃一派による百姓への責め立てや酷使、さらには村人を毎日松山に呼びつけての過酷な勤労を指します。

そして方純は、久万山領主の佃を任命した藩主・加藤嘉明に対し、領民を総動員して佃の交代を求めた**「佃十成の排斥運動」**を成就させました。

その翌年、藩主・加藤嘉明と佃十成は会津に国替えとなり、佃による久万山の支配は終わり、久万山に平穏が訪れました。

これら方純の功績は、大川八柱神社境内にある堂山鎮守社の石碑『浮穴郡熊山大川邑堂山権現由記』に、伝説化した形で刻まれています。

※碑文内容は、伝説のように記されているため、当時の出来事を知らなければ、全く意味が分からない構成になっています。

詳細は下記のリンクからご覧ください。

寛永三年(1626年)、久万山領民が領主・佃十成に立ち上がった**「佃十成の排斥運動」や、「大坂夏の陣」**で佃十成が土居方純に誓った恩義を守らず裏切った出来事、さらにこれらを伝説化した堂山鎮守社の石碑の意味を、下記ブログで解説します。

美川村二十年誌にも掲載された排斥運動と同じ寛永三年を舞台にした、事実とは大きく異なる「堂山大権現伝説」は、下記のブログで紹介しています。